魏建 山東師范大學文學院

王瑤是著名的文學史家和教育家。現(xiàn)已發(fā)表的研究成果主要關注作為文學史家的王瑤,相對忽視的是教育家王瑤,而后者的研究意義也許更大,尤其是名師王瑤與其高徒的相互成就,如此成功者在本學科無出其右。

一、名師培育的高徒王瑤

現(xiàn)代文學研究界大都知道王瑤是朱自清的學生,至于是怎樣的師生關系,只見過零碎的回憶文字,缺乏系統(tǒng)的總結。王瑤說他有“十多年隨從朱先生研究的私誼”[1]。他們這十多年的“私誼”,筆者按時間線索梳理如下。

(一)王瑤在清華大學剛讀本科就聽了朱自清的多門課程

1934年9月,王瑤考入國立清華大學中國文學系。當時的系主任是朱自清,而且直接為王瑤等本科生授課。據(jù)《王瑤年譜》,“1934至1937年間朱自清曾經(jīng)開設《陶淵明研究》及《中國文學批評》等課程。”[2]王瑤不僅修了朱自清所開的課程,而且一直保存著這兩門課程自己的課堂筆記手稿(現(xiàn)收藏于北京大學檔案館[3])。王瑤追隨朱自清的學術研究,是從聽朱自清所開的這些課程開始的,直接影響到他日后的學術方向和畢業(yè)論文選題。1937年6月底王瑤回山西老家度假,因“七七事變”爆發(fā)北平淪陷,故滯留故鄉(xiāng)輟學多年。1941年至1942年,王瑤幾經(jīng)輾轉趕到昆明,重新回到朱自清老師身邊。

(二)在西南聯(lián)大朱自清曾為王瑤單獨“開小灶”

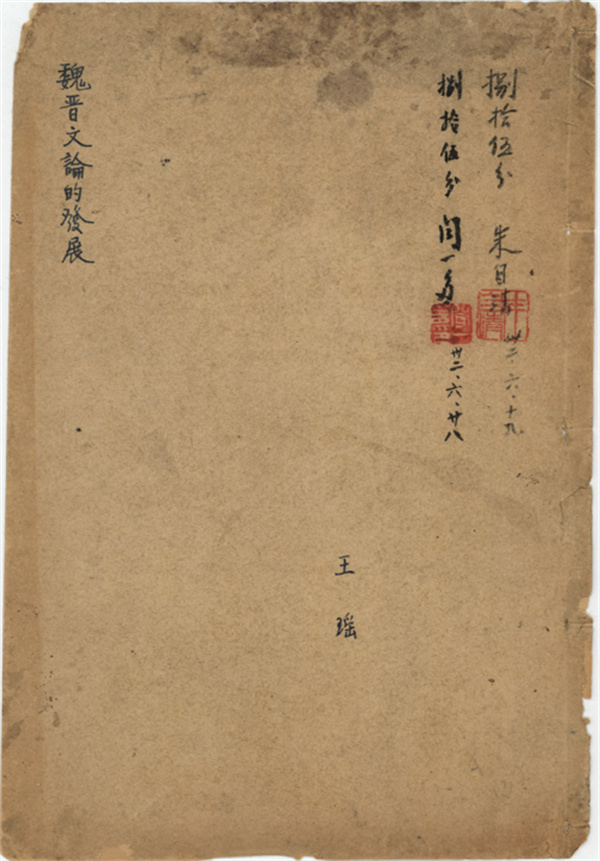

王瑤學弟季鎮(zhèn)淮回憶:王瑤1942年“暑假后,朱自清先生開《文辭研究》一課,他選修,我旁聽,課堂里只有我們2人聽講”,“朱先生手拿方紙卡片寫黑板,一塊一塊地寫;他跟著抄,一塊一塊地抄。我當時坐在后面聽沒動手,對朱先生上課的嚴肅態(tài)度和王瑤學長的認真聽寫,都暗暗地覺得驚異和敬佩。”[4]大約同時,王瑤開始學術論文的寫作,并請朱自清審閱。據(jù)朱自清1943年2月9日日記載:“下午讀王瑤《說喻》,意外發(fā)現(xiàn)有新意見”[5]。也在這個時期,王瑤開始撰寫《中古文學史論》,“每一篇寫成后,作者都先請朱佩弦?guī)熯^目”[6]。王瑤很快成了朱自清的愛徒。為解決王瑤的生活困難,朱自清介紹他到多所中學兼課[7]。王瑤生病,朱自清親自為其介紹醫(yī)生[8]。王瑤的本科畢業(yè)論文《魏晉文論的發(fā)展》,指導教師是朱自清、聞一多[9]。

王瑤學位論文《魏晉文論的發(fā)展》封面,有朱自清、聞一多的打分

(三)王瑤本科畢業(yè)立即考取了朱自清的研究生

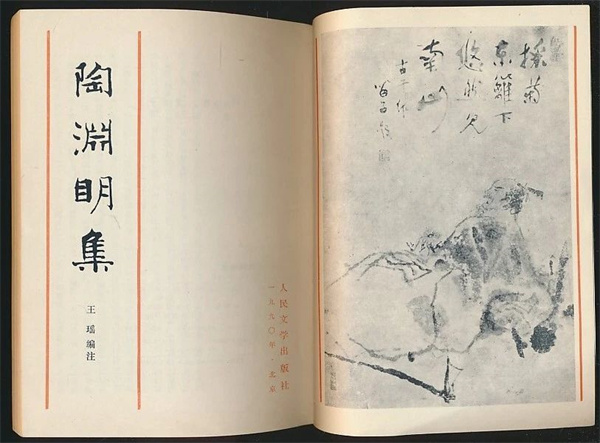

1943年王瑤本科畢業(yè)立即考取了朱自清的研究生[10]。表面看不過是二人師生關系的延續(xù),其實,這是他們“私誼”的一次質變。如果說朱自清起初給王瑤等本科生授課的時候,王瑤只能算“入門”弟子之一;到了朱自清開《文辭研究》課,王瑤便成為這屆學生中唯一的“登堂”弟子了;考上朱自清的研究生,標志王瑤躍升到“入室”弟子的地位。當然,王瑤升級越高,朱自清對他的學術要求越高。據(jù)王瑤當時的研究生同學回憶,“朱自清‘課書’很嚴,定期給昭琛(按:王瑤字昭琛)指定參考書,限期閱讀,要求作札記,定期親自答疑,并提出問題令昭琛解答。師徒2人還常對某一個問題交談討論。昭琛在解答問題中時出新意,朱先生極為贊賞。”[11]“王瑤1943年12月錄畢的《讀陶隨錄》,即是這一時期他在朱自清的指導下閱讀陶淵明集的筆記。”[12]在此基礎上,王瑤編注了《陶淵明集》[13]。而這筆記被王瑤保存了一生[14]。1944年7月起,還在讀研究生的王瑤被聘為中文系的半時助教,主要任務是協(xié)助朱自清教授工作[15]。研究生畢業(yè)留校后,王瑤繼續(xù)追隨朱自清從事中國古代文學的教學和研究。

《陶淵明集》,王瑤編注

(四)王瑤對朱自清的學術傳承

1948年8月朱自清逝世,王瑤立即撰寫了多篇紀念文章:《悼朱佩弦?guī)煛贰吨熳郧逑壬膶W術研究工作》《十日間——朱佩弦?guī)熓攀狼昂笥洝贰跺忮她S說詩綴憶》。朱自清逝世一周年和兩周年,王瑤分別撰寫了《朱自清先生的日記——紀念他的逝世一周年》和《朱自清先生的詩與散文》。1953年出版他的《中國文學論叢》時,王瑤把以上紀念朱自清的文章合成一篇長文《念朱自清先生》。后來王瑤又撰寫了《<朱自清日記選錄>略記》(1963年發(fā)表)、《先驅者的足跡——讀朱自清先生遺稿<中國新文學研究綱要>》(1982年發(fā)表)、《關于朱自清》(1982年發(fā)表)、《關于西南聯(lián)大和聞一多、朱自清兩位先生的一些事》(1986年發(fā)表)、《我的欣慰和期待——在清華大學紀念朱自清先生逝世四十周年、誕生九十周年座談會上的發(fā)言》(1988年發(fā)表)等。1988年收入北京出版社《最完整的人格:朱自清先生哀念集》一書時,王瑤又修改了《念朱自清先生》:新增兩節(jié),原來的一節(jié)擴寫成兩節(jié)。這篇文章“斷斷續(xù)續(xù)寫了近40年”[16]。對恩師的思念還體現(xiàn)在,王瑤書房“墻上唯一的裝飾便是掛在書桌正面裝有朱自清先生墨寶和照片的鏡框”[17]。

朱自清照片

王瑤對先生的學術繼承主要體現(xiàn)在以下三個方面。

其一,既會“六經(jīng)注我”,又能“我注六經(jīng)”。在考據(jù)方面朱自清下過很大功夫,“早年他喜歡的詩人是陶潛、謝靈運、李賀,曾做過詳審的行年考證”[18]。他追求“認真地仔細地考辯,一個字不放松”[19]。朱自清又長于義理闡釋,最擅長“考據(jù)基礎上的批評”。其名作《詩言志辯》,是他既會“六經(jīng)注我”,又能“我注六經(jīng)”的綜合體現(xiàn)。王瑤追隨朱自清研究中國古代文學,在“六經(jīng)注我”和“我注六經(jīng)”兩方面都接受了嚴格的學術訓練。“我注六經(jīng)”有他的《陶淵明集》《說喻》等作品;“六經(jīng)注我”的成果如《魯迅作品論集》《中國文學:古代與現(xiàn)代》等。在其代表作《中古文學史論》和《中國新文學史稿》中,既能看到王瑤“六經(jīng)注我”的水平,又能看到他“我注六經(jīng)”的功夫,所以“堪稱符合于朱自清先生生前所懇切希望的繼承人。”[20]

其二,既研究古代文學,又關注新文學。這是朱自清的一個特點,也是他的雙重優(yōu)勢。他比大多數(shù)新文學家都多一些中國古典文學的學術修養(yǎng);相對于專治古典的學者,他又是中國新文學的成功實踐者。朱自清長期研究中國古代文學,又最早開設《中國新文學研究》課程[21]。王瑤追隨朱自清十幾年,同樣獲得了這樣的雙重優(yōu)勢。其古代文學研究以《中古文學史論》為代表,新文學研究以《中國新文學史稿》為代表。前者是在朱自清“親承音旨”指導下的古代文學成果;后者是在借鑒朱自清《中國新文學研究綱要》的基礎上撰寫的。王瑤的《中國新文學史稿》與朱自清《中國新文學研究綱要》有明顯的繼承關系。正是借助這雙重優(yōu)勢,使王瑤從中古文學研究的一位開拓者成功轉型為中國現(xiàn)代文學研究的奠基人之一。

其三,既“師朱”又“法魯”,做有思想的學問。王瑤當年的研究生同學季鎮(zhèn)淮把王瑤的思想與學術的傳承概括為“師朱法魯”。“師朱”主要是指朱自清對王瑤的學術影響。除上述內容外,還應包括朱自清所推崇的“清華學統(tǒng)”,也就是梁啟超、王國維、陳寅恪等人在清華國學院開創(chuàng)的“中西融匯、古今貫通”的學術傳統(tǒng)。“法魯”主要是指王瑤師法魯迅的魏晉研究。王瑤說他“研究中古文學史的思路和方法,是深深受到魯迅《魏晉風度及文章與藥及酒之關系》一文的影響的”[22]。“師朱”“法魯”是王瑤的兩個學術淵源,一個偏于學問,一個偏于思想。二者又是王瑤傳承五四精神的兩個中介,以之“與中國傳統(tǒng)文化中的‘魏晉風度’,以及作為中國現(xiàn)代文化的集中代表‘五四精神’取得了內在的精神聯(lián)系”[23],并獲得了魏晉和五四思想的支撐。

二、栽培了一批高徒的名師王瑤

陳平原曾把王瑤先生的學術生命劃分為三個階段:從1943年考入清華大學研究生到1952年離開清華是第一個階段,對應的是當代中國學術史;從1952年調入北大到“文革”結束是第二個階段,對應的是當代中國政治史;從1978年恢復研究生招生到1989年王瑤逝世是第三個階段,對應的是當代中國教育史。[24]這里的教育史,應該主要是指新時期中國研究生教育史。王瑤最后十年在研究生教育方面取得的成就可謂超群絕倫。

今天來看,1978年后王瑤指導的研究生,包括碩士和博士,數(shù)量并不算多,但培養(yǎng)的質量非常高,多數(shù)是本學科耳熟能詳?shù)膬?yōu)秀專家,如錢理群、吳福輝、趙園、凌宇、溫儒敏、陳平原[25]……這些響亮的名字,再次印證了“名師出高徒”,但人們更想知道的是:“名師”如何培養(yǎng)出這么多、這么高的“高徒”?

1981年,北大現(xiàn)代文學專業(yè)研究生與導師合影 (前排左起:樂黛云、唐沅、王瑤、嚴家炎、孫玉石;后排左起:趙園、錢理群、吳福輝、凌宇、溫儒敏、張玫珊、陳山)

關于王瑤如何指導研究生,他的弟子有基本相似的回憶:一是要求研究生大量閱讀,厚積薄發(fā);二是無為而治,鼓勵研究生自由創(chuàng)造;三是對不同的學生因材施教;四是強化研究生淡泊名利、沉潛治學的精神等。如果這就算是培養(yǎng)出這么多“高徒”的“王瑤經(jīng)驗”,實在難以令人信服,因為這些方法都不是獨家“秘籍”,多年來許多研究生導師都這樣做過,卻沒有王瑤這么高的成才率。

其實,王瑤與其他導師最大的差別就是不給研究生上課。只是還沒有任何教育學的理論和教育史的事實依據(jù)能證明:導師不上課與培養(yǎng)優(yōu)秀研究生有必然聯(lián)系。仔細閱讀王門弟子的回憶材料,除了不上課之外,王瑤的指導與其他導師略有不同之處有二:一是王瑤“過分嚴格的師弟子界限,時而現(xiàn)出的家長態(tài)度”[26],二是他定期與研究生天馬行空的聊天。

錢理群說,王瑤“第一次見面就打招呼說,你們平時沒事不要來找我。一個星期只準我們去他家一次。他的生活習慣是凌晨三四點睡覺,因此每天上午誰都不能上他家去”[27]。王瑤其他研究生也有類似的回憶,還大都提到王瑤對待研究生的嚴厲。溫儒敏說到“有被先生批評得下不來臺的時候”,趙園說到王瑤“震怒時的訓斥”,陳平原說“不止一個弟子被(他)當面訓哭”。王瑤這樣做,在趙園看來并非是脾氣大,而是刻意為之。

對此,固然可以理解為“舊式”的師道尊嚴,然而,值得我們反思的是:“新式”的師生關系又該如何?答案很可能是眾口一詞——平等關系。若要再問:如何平等?就沒有多少人能說清楚了,因為多數(shù)人對師生“平等”的理解或大而無當,或似是而非。師生“平等”被簡單化、空洞化。如果導師與研究生無差別對待,只會造成虛假的“平等”,只會讓導師不知如何為師,學生不知如何當學生。許多人只知道現(xiàn)代社會肯定與保護“平等”,卻不知道現(xiàn)代社會又肯定與保護“差別”。師生的“差別”恰恰是由師生的身份決定的。這種身份的差別,決定了老師與學生的責任、權利和義務完全不同,所以不“平等”。陳平原回憶,剛讀博時王瑤就告訴他,在北大念書,你就是我的學生,我們并不平等。[28]后來陳平原的理解是“導師必須保持一定的威嚴。若徹底失去距離感,學生會把你的話當耳旁風”[29]。可見,師道尊嚴還關乎研究生導師的指導效果。當然,這種指導效果取決于師、生兩個方面,除了導師學業(yè)的權威性,還包括研究生對導師權威性的認同。正如從王瑤弟子的回憶中,我們不僅看到了王瑤對弟子慈不掌兵式的威嚴,更看到了弟子們對王瑤先生學業(yè)權威性的服膺。

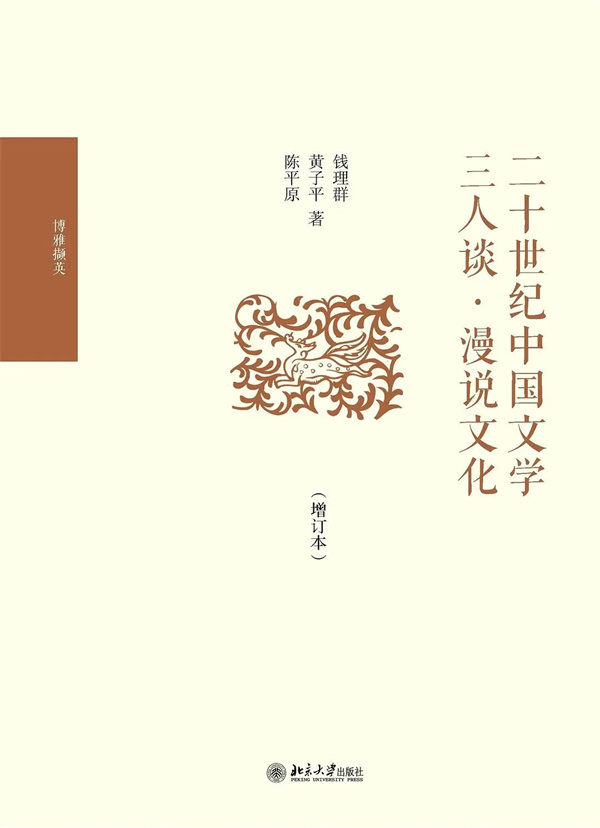

研究生導師的權威性,把握得好能提高導師的指導效果;把握不好會壓抑研究生的主體性,也就是清代戴震所說的“大國手門下不出大國手”的道理。最好的結果是導師主體性與其研究生主體性相互依存、互相促進。研究生學業(yè)的發(fā)展和主體性的提升,賴于導師的指導和助推;而研究生的發(fā)展和提升又能促使導師不斷自我反思,提升自己。在這方面,王瑤與其高徒有許多成功的事例。典型的例證是黃子平、陳平原、錢理群提出“20世紀中國文學”一事。“20世紀中國文學”的提出,是對王瑤的中國現(xiàn)代文學史核心觀念的挑戰(zhàn),而且弟子們事先也沒有告訴王瑤。此舉無疑會冒犯導師的權威性。那么王瑤是如何做的呢?既堅持自己的學術觀點,又在寬容學生反叛的前提下進行保護式的批評,還能有所保留的鼓勵。比如事后王瑤為陳平原申請霍英東教育基金會高等院校青年教師獎撰寫推薦評價,肯定了陳平原著作《在東西方文化碰撞中》、尤其是《中國小說敘事模式的轉變》,談到《論二十世紀中國文學》只肯定它影響較大,沒做具體的學術評價[30]。由此看出,王瑤屬于陳平原所說的那種“聰明的導師”,不以大國手的氣場、學養(yǎng)、威望壓抑學生成為大國手的可能,既鼓勵學生自由創(chuàng)造,又能像“大樹”一般為學生們遮風擋雨,還不失自己的學術立場。

陳平原(左)、錢理群(中)、黃子平及其著作《二十世紀中國文學三人談·漫說文化》

關于“20世紀中國文學”一事,我們不僅要看到王瑤如何對待學生,還應看到這些弟子如何對待導師。提出“20世紀中國文學”的背景,是新方法、新觀念盛行的年代,也是人文學科導師們特別不滿于研究生的浮躁,而研究生又特別嫌棄導師落伍的時代。在這種背景下,王瑤與其研究生之間并沒有形成當時普遍存在的師生相互排斥的關系,而是形成了典型的教學相長的關系。學生敬重導師,導師欣賞學生;學生可以挑戰(zhàn)導師,導師能夠寬容學生;研究生學業(yè)的發(fā)展需要導師的提攜,而研究生的發(fā)展和提升又能促使導師不斷反思自己、提升自己。王瑤與其優(yōu)秀研究生就是這樣相互成就、共同提高的。當然,這種相互認同是需要基礎的,他們之間價值觀上的認同、對所志于“道”的認同,應是他們師生相互成就的基礎。

如何打造這樣的基礎?所有弟子的回憶無一例外都提到在導師客廳里的定期聊天。王瑤不給研究生講課,他的指導主要是在他家客廳里的所謂“熏陶”,卻很少談中國現(xiàn)當代文學研究。王瑤“常常都是一個話題開始,接連轉向其他多個話題,引經(jīng)據(jù)典,天馬行空”[31]。這種天馬行空的閑聊,應該是王瑤式的“傳道受業(yè)解惑”,像是《論語》里孔子式的“不憤不啟,不悱不發(fā),舉一隅不以三隅反,則不復也”,“循循然善誘人”,提倡“溫故而知新”、“毋意、毋必、毋固、毋我”……從結果來看,王瑤這種“聊天”式的指導非常成功,既表現(xiàn)在“授業(yè)”“解惑”層面,更表現(xiàn)在“傳道”層面。王瑤在“聊天”的過程中自覺或不自覺地向研究生傳輸了他的價值觀念和精神追求,而且他的研究生不經(jīng)意間認同了這樣的價值觀念和精神追求。正如前有王瑤“師朱”“法魯”的傳承,后有陳平原代表弟子為導師撰寫的挽聯(lián):“魏晉風度為人但有真性情,五四精神傳世豈無好文章”。這個挽聯(lián)之所以能得到同門的普遍肯定,答案之一是因為弟子們肯定“‘魏晉風度’和‘五四精神’正是對先生人格、精神、氣質的一個高度概括”[32],答案之二是因為眾弟子對“魏晉風度”和“五四精神”本身的強烈認同:魏晉和五四時期那些思想家和藝術家至情至性的“風度”、那種人的覺醒、精神自由、藝術獨立的時代“精神”,正是弟子們從王瑤那里汲取并形成共鳴的東西,從而演化成他們師生之間共同的精神紐帶。

王瑤與弟子的定期“聊天”,除了傳道受業(yè)解惑,還展示了王瑤幽默、機智的個人魅力。如趙園所說:“先生最吸引我的,并非他的學術著作,而是他的人格,他的智慧及其表達方式。這智慧多半不是在課堂或學術講壇上,而是在縱意而談中隨時噴涌的。與他親近過的,不能忘懷那客廳,那茶幾上的茶杯和煙灰缸,那斜倚在沙發(fā)上白發(fā)如雪的智者,他無窮的機智,他驚人的敏銳,他的諧謔,他的似喘似咳的笑。”[33]這一切都增強了導師的親和力和“傳道”的效力。

三、被高徒們紀念、研究、宣傳而不斷增值的名師王瑤

如同王瑤以朱自清和魯迅為中介繼承了以“魏晉風度”和“五四精神”所支撐的學術和思想傳統(tǒng),王瑤的杰出弟子的杰出貢獻就是讓這一傳統(tǒng)薪火相傳,發(fā)揚光大。所謂“高徒”不僅學識之高,還有德性之高,更有所追求的境界之高。

王瑤逝世后,他的高徒為他做了很多事,而且不停地在做,以下僅以他們?yōu)閷煶霭娴臅疄樽C。

《王瑤先生紀念集》。王瑤1989年12月突然病逝,僅過八個月《王瑤先生紀念集》就由天津人民出版社出版了。該書500頁,內容有四部分:王瑤生平、年表、著譯目錄;81篇紀念詩文;挽聯(lián)、唁電、唁函、挽詩選;8篇有關王瑤業(yè)績的研究性文章。如此豐富、嚴謹?shù)膬热荩绱?ldquo;豪華裝幀”(當年標準):8幅彩色照片、全道林紙、軟精裝封面;如此出版速度,難以想象《王瑤先生紀念集》編輯小組付出了怎樣的艱辛[34],而編輯小組的核心骨干主要是王瑤的研究生。

《先驅者的足跡:王瑤學術思想研究論文集》。1994年5月,王瑤的研究生發(fā)起、促成中國現(xiàn)代文學研究會舉辦了“王瑤學術思想研討會”,以紀念王瑤誕辰80周年。在這次會議提交論文和發(fā)言的基礎上,1996年6月推出了《先驅者的足跡:王瑤學術思想研究論文集》(河南大學出版社出版),其中多數(shù)文章是王瑤研究生撰寫的。

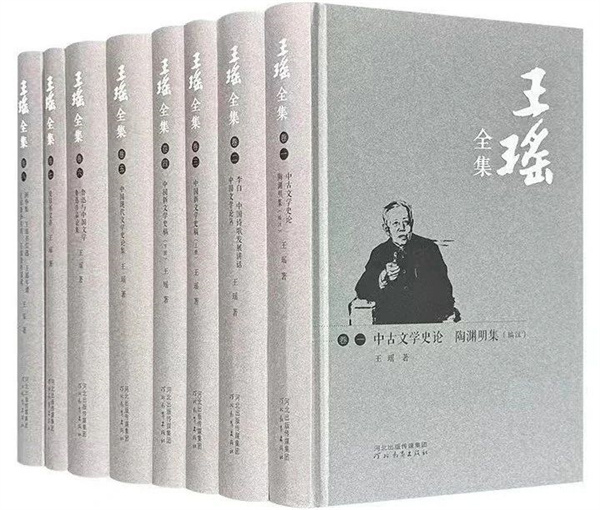

《王瑤文集》。與《王瑤先生紀念集》同時策劃的還有《王瑤文集》,兩書的編輯小組高度重合,均以王瑤的研究生為主。七卷本的《王瑤文集》由王瑤老家山西的北岳文藝出版社出版。對這套書貢獻最大的是董大中,具體干活的大都出自王門:陳平原編第一卷,錢理群編第二卷,溫儒敏編第三卷,吳福輝編第四卷,錢理群編第五卷,王得后(趙園的丈夫)編第六卷,錢理群、王得后、樊駿合編第七卷。

《王瑤全集》。由于“北岳文藝版《王瑤文集》的編校很不理想”[35],在河北教育出版社領導的支持下,王門弟子要再編一套《王瑤全集》,收入王瑤生前的全部作品,包括王瑤的學術專著、論文、札記、評論、編注、隨筆、散文、演講稿和檢討書,以及他的書信、日記等,還有王瑤的年譜、著譯年表和著作目錄等,共編成8卷,2000年1月由河北教育出版社出版。各卷分工依然是王門弟子擔綱:陳平原編第一卷,錢理群編第二卷,溫儒敏編第三卷,吳福輝編第四卷,錢理群編第五卷,王得后編第六卷,錢理群編第七卷,孫玉石、王得后、樊駿合編第八卷。《王瑤和他的世界》。與初版《王瑤全集》同時,河北教育出版社還出版了《王瑤和他的世界》。這本書又是王門弟子編選的。在這本書中,王瑤的優(yōu)秀弟子繼《王瑤先生紀念集》和《先驅者的足跡:王瑤學術思想研究論文集》撰寫的紀念文章之后,又新寫了一批紀念性的散文和研究性的論文。河北教育出版社出版的《王瑤全集》和《王瑤和他的世界》,1999年12月趕在王瑤先生逝世十周年紀念會上舉行了首發(fā)式。

《潤華集》《中國文學縱橫論》《中國文學研究現(xiàn)代化進程》等王瑤“遺著”。王瑤逝世后,其研究生弟子促成了王瑤的多部遺著面世,如《潤華集》和《中國文學縱橫論》,都是王瑤生前編定的文集,因王瑤逝世而擱淺。經(jīng)其研究生弟子促成,前者由中國社會科學出版社1992年出版,后者由臺灣省大安出版社1993年出版。王瑤主編的《中國文學研究現(xiàn)代化進程》直到王瑤去世稿子還沒有收齊,后來主要是靠其研究生弟子玉成全書,1996年北京大學出版社出版。1998年北京大學出版社還推出了王瑤的兩部著作,一是孫玉石編《中國現(xiàn)代文學史論集》[36],二是陳平原做跋語的《中古文學史論》。

“王瑤著作系列”三種和《王瑤文論選》《王瑤文選》。在紀念王瑤逝世20周年之前,王瑤的研究生弟子協(xié)助出版社推出了導師的五部著作。2008年由北京大學出版社出版了“王瑤著作系列”三種:《中古文學史論》(重排本)、《中國現(xiàn)代文學史論集》(重排本)和《中國文學:古代與現(xiàn)代》。2009年又出版了兩部選集:陳平原編《王瑤文論選》(中國出版集團、人民文學出版社2009年出版)、孫玉石編《王瑤文選》(北京大學出版社2010出版)。

《中古文學史論》(典藏版)、《閱讀王瑤》《王瑤先生百年誕辰紀念論文集》。2014年是王瑤誕辰一百周年,王門弟子同時推出了導師的三部著作:陳平原和高恒文重新校訂的《中古文學史論》(北京大學出版社打造的典藏版)、孫玉石和錢理群主編的《閱讀王瑤》(北京大學出版社出版)和王瑤的研究生弟子以及少數(shù)再傳弟子合著的《王瑤先生百年誕辰紀念論文集》(生活·讀書·新知三聯(lián)書店出版)。在所有緬懷和研究王瑤的著作中,學術水平最高的是陳平原編的《王瑤與現(xiàn)代中國學術》(北京大學出版社2017年出版)。該書以2014年5月7日在北京大學舉辦“精神的魅力——王瑤與二十世紀中國學術”研討會上提交的論文為基礎。書中研究王瑤的學術論文23篇,有21篇是王瑤弟子及再傳弟子撰寫的。[37]

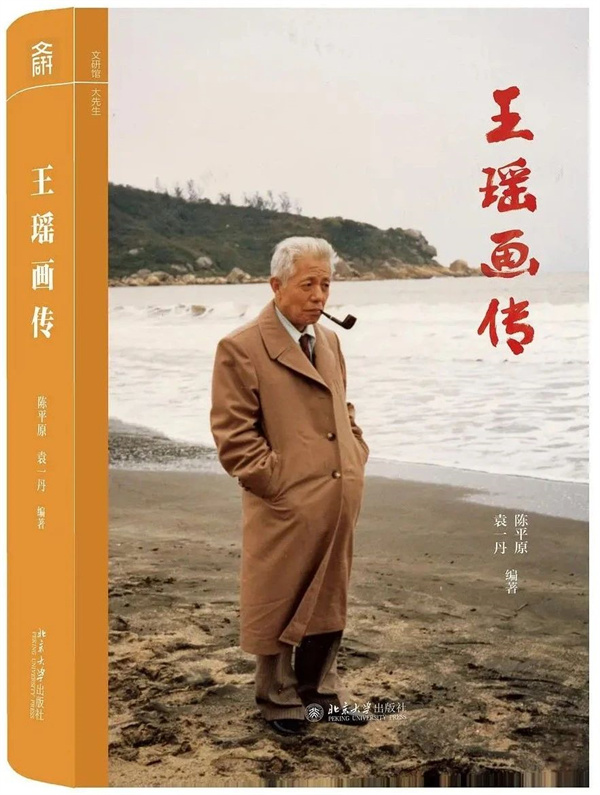

《王瑤全集》再版、“王瑤著作系列”三種重刊和新著《風雨讀師》《王瑤畫傳》。今年是王瑤誕辰110周年。王瑤高徒陳平原等促成了河北教育出版社再版《王瑤全集》和北京大學出版社重刊“王瑤著作系列”三種。北京大學出版社2024年5月出版了陳平原、袁一丹編著的《王瑤畫傳》,6月河北教育出版社在推出新版《王瑤全集》的同時,出版了陳平原著作《風雨讀師》。

再版《王瑤全集》,河北教育出版社2024年4月版

以上數(shù)據(jù)也許有遺漏,但在中國弟子為導師出書排行榜上,足以高居榜首。縱觀以上書籍,不僅數(shù)量巨大,還在于王瑤的價值在這些書中不斷放大。

1990年出版的《王瑤先生紀念集》里多數(shù)是懷念性的散文,乍一看與后來其他導師的紀念集大同小異。細看,《王瑤先生紀念集》里竟有八篇專業(yè)性很強的學術論文,分別論述王瑤的文學史理論和方法、現(xiàn)代文學史研究、魯迅研究、中古文學研究、與清華大學的關系、與北京大學的關系、與中國社會科學院文學研究所的關系、作為中國現(xiàn)代文學研究會會長和《中國現(xiàn)代文學研究叢刊》主編的貢獻。這八篇論文的作者中,王門弟子占的比例很小,但他們作為編輯工作的主要執(zhí)行者,約請相關領域的領軍人物撰寫了這些闡發(fā)王瑤業(yè)績和成就的論文。

到了《先驅者的足跡:王瑤學術思想研究論文集》中,全部是研究王瑤學術思想的學術論文。論文作者以王門弟子為主,約請相關領域權威專家為輔,進一步開掘出王瑤的中古文學研究、現(xiàn)代文學史研究和魯迅研究的成就。再到《王瑤和他的世界》《閱讀王瑤》、特別是到了《王瑤與現(xiàn)代中國學術》中,王門弟子更加自覺、更加學理化地闡發(fā)“王瑤在現(xiàn)代中國思想史、學術史、教育史上的意義;只是隨著時間的推移,評價尺度將日漸嚴苛,且視野將從一個人擴展到一個學科、一所大學乃至一個時代。”[38]。

陳平原說:“不是每個師長都有機會進入學術史或思想史的,大多數(shù)情況下,人走茶涼,很快就被遺忘的。王先生不一樣,他有可能穿越壁障,不斷召喚后世讀者。”[39]把這句話稍加修改,也可以說:不是每個師長都有機會進入學術史或思想史的,大多數(shù)情況下,人走茶涼,很快就被遺忘的。王瑤先生不一樣,他有可能穿越壁障,還因為他的高徒不斷放大著他,引領后世讀者被他召喚。

那么,能讓王瑤“穿越壁障”的究竟是什么?也就是王門弟子在紀念王瑤的時候,還在紀念什么?他們研究王瑤的時候,還在研究什么?他們所做的那些更深層次的價值指向,正是王瑤“穿越壁障”的東西。例如王瑤傳承的以“魏晉風度”和“五四精神”為思想特征的學術傳統(tǒng)。它吸引被召喚者的力量,主要不是因為王瑤的聲望,而是因為這一傳統(tǒng)本身的魅力,還因為“五四”以來的各種學術傳統(tǒng)中,沒有哪一種學術傳統(tǒng)比這一傳統(tǒng)被解讀得更充分、更深廣,所以能形成王瑤與被召喚者“穿越壁障”的雙向奔赴。這一傳統(tǒng)的解讀者——王門優(yōu)秀弟子,在開掘“王瑤意義”的同時,引領被召喚者逐漸貼近“五四”以來優(yōu)秀的思想傳統(tǒng)、學術傳統(tǒng)和教育傳統(tǒng)。

陳平原、袁一丹編著《王瑤畫傳》,北京大學出版社2024年5月版

從這個意義上說,名師王瑤與其高徒的相互成就,也成就了“五四”以來優(yōu)秀思想傳統(tǒng)、學術傳統(tǒng)和教育傳統(tǒng)的薪火相傳。單就導師與研究生的關系而言,理解名師王瑤與其高徒的成就,還有很強的現(xiàn)實意義。自1978年恢復研究生招生以來,中國的研究生教育突飛猛進,研究生與研究生導師的數(shù)量不斷實現(xiàn)“跨越式”發(fā)展,然而,研究生與導師的關系并不是越來越好,而是暴露出來的問題越來越多、越發(fā)嚴重。一些導師與研究生的關系,異化為或顯性或隱性的利益交換關系,甚至變成了類似資本家對打工者的壓迫、雇傭,乃至剝削關系。雖然這在人文學科較少,但錢理群所說的“精致的利己主義者”現(xiàn)象卻有增無減,既有“精致的利己主義”的研究生,也有這樣的導師。問題不僅在于這樣的現(xiàn)象多么嚴重,更在于普遍找不到解決問題的路徑。從師生倫理的角度說,傳統(tǒng)的價值系統(tǒng)基本上已經(jīng)破壞;新的價值系統(tǒng)尚未真正確立,其中負面價值量不斷增強,而具有正面價值的東西往往模糊、空洞,缺乏有效的支配力量。相比之下,王瑤與其高徒的相互成就,上接中國古代優(yōu)秀師生倫理傳統(tǒng),近有王瑤“師朱”“法魯”的學術傳統(tǒng)為支撐,內含可望可及的正面價值,稱得上當今中國師生倫理的成功典范。

我曾經(jīng)固執(zhí)地認為,這樣的典范是無法復制的,因為這是天時地利人和共同孕育的杰作。天時:正趕上中國思想解放、精神自由、尊重人才的“80年代”;地利:形成于有著思想自由、兼容并包光榮傳統(tǒng)的北京大學;人和:幸有杰出的導師遇上了杰出的研究生。不過,最近我的看法有所改變,因為我注意到:這種近乎“絕唱”的東西,正在王瑤的優(yōu)秀弟子與他們的優(yōu)秀弟子之間復現(xiàn)著。也就是說,從朱自清與王瑤,到王瑤與其優(yōu)秀弟子,再到王瑤優(yōu)秀弟子與王瑤的再傳弟子,師生相互成就的美德一直賡續(xù)著,而且已經(jīng)形成一種后繼有人的傳統(tǒng)。這典范的力量讓我們有理由相信:“傳統(tǒng)”既已開花散葉,必將生生不息。

0

+1

0

+1