關(guān)愛(ài)和 河南大學(xué)文學(xué)院

陳平原《王瑤畫傳》中有言:“晚年的王瑤常常戲言:‘我是清華的,不是北大的’。這一戲言,不只是對(duì)青年時(shí)代學(xué)術(shù)環(huán)境、成長(zhǎng)情感的眷顧,也包含了他對(duì)自身學(xué)術(shù)理路的清理與總結(jié)。”此【1】確為知人論世之言。本文試圖在陳平原立論的基礎(chǔ)上,結(jié)合后五四時(shí)代中國(guó)學(xué)術(shù)現(xiàn)代化進(jìn)程與清華獨(dú)特的人文社會(huì)科學(xué)精神,為王瑤先生的晚年戲言作若干解讀與闡發(fā),以彰顯前輩著名學(xué)者的治學(xué)精神與路徑。

一、 以“學(xué)術(shù)獨(dú)立”為思想旗幟的新清華

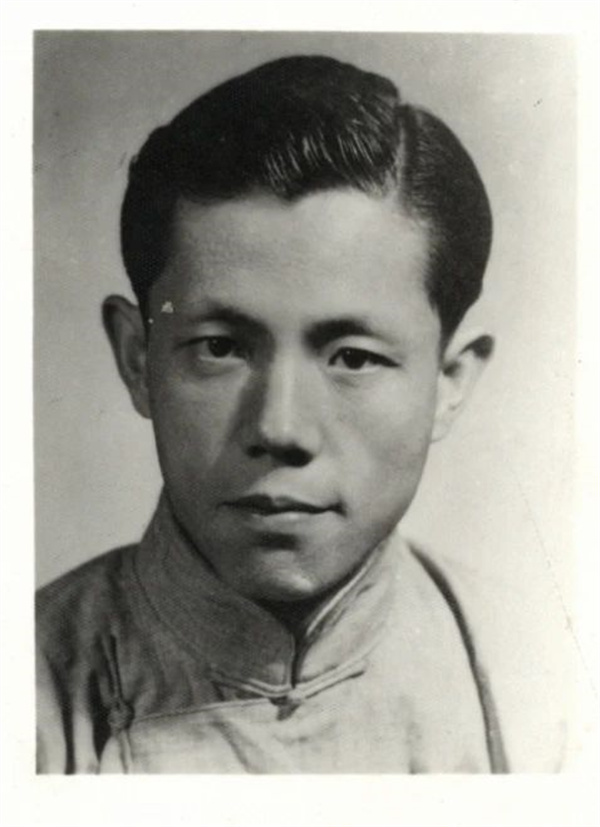

1945年王瑤在清華大學(xué)研究院中國(guó)文學(xué)部讀研究生

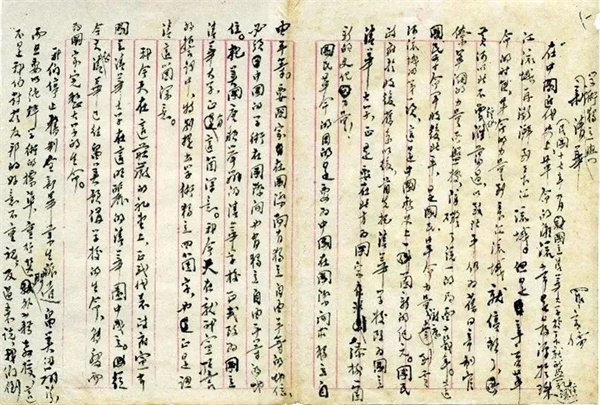

王瑤1934年9月考入清華大學(xué)中國(guó)文學(xué)系學(xué)習(xí)。此時(shí),距1928年留美預(yù)備學(xué)校體制改革,升格為國(guó)立清華大學(xué)已經(jīng)過(guò)去六年。清華改制,自1923年啟動(dòng),1928年完成,改制的目標(biāo)是擺脫預(yù)備學(xué)校的性質(zhì),建立一所擁有本科、研究院兩個(gè)層面的現(xiàn)代大學(xué),全面爭(zhēng)取國(guó)家的學(xué)術(shù)獨(dú)立。清華首任校長(zhǎng)羅家倫1928年上任,其演講稿題為《學(xué)術(shù)獨(dú)立與新清華》。羅家倫申明學(xué)術(shù)獨(dú)立與國(guó)家獨(dú)立有著密不可分的關(guān)系:

要國(guó)家在國(guó)際間有獨(dú)立自由平等的地位,必須中國(guó)的學(xué)術(shù)在國(guó)際間也有獨(dú)立自由平等的地位。把美國(guó)庚款興辦的清華學(xué)校正式改為國(guó)立清華大學(xué),正有這個(gè)深意。我今天在就職宣誓的誓詞中,特別提出“學(xué)術(shù)獨(dú)立”四個(gè)字,也正是認(rèn)清這個(gè)深意。我今天在這莊嚴(yán)的禮堂上,正式代表政府宣布國(guó)立清華大學(xué)在這明麗的清華園中成立。從今天起,清華已往留美預(yù)備學(xué)校的生命,轉(zhuǎn)變而為國(guó)家完整大學(xué)的生命。【2】

羅家倫就職演講《學(xué)術(shù)獨(dú)立與新清華》手稿

把“學(xué)術(shù)獨(dú)立”作為新清華的精神旗幟,是國(guó)家和清華大學(xué)的雙向選擇。

學(xué)術(shù)獨(dú)立的前提是要有“學(xué)術(shù)研究”。在中國(guó)現(xiàn)代學(xué)術(shù)史上創(chuàng)造學(xué)術(shù)神話的清華國(guó)學(xué)研究院,已經(jīng)初步建立清華的研究傳統(tǒng)。羅家倫以清華國(guó)學(xué)研究院為例,論大學(xué)中教書與研究?jī)蓚€(gè)輪子道:“研究是大學(xué)的靈魂。專教書而不研究,那所教的必定毫無(wú)進(jìn)步。不但沒(méi)進(jìn)步,而且有退步。清華以前的國(guó)學(xué)研究院,經(jīng)過(guò)幾位大師的啟迪,已經(jīng)很有成績(jī)。但是我以為單是國(guó)學(xué)還不夠,應(yīng)該把他擴(kuò)大起來(lái),先后成立各科研究院。”【3】

在組織清華的院系方面,羅家倫征求了時(shí)任大學(xué)院院長(zhǎng)的蔡元培的意見(jiàn),形成先成立文理法三院,再籌建土木工程水利地理等學(xué)院的思路。羅家倫演講中透露,新改組成立的清華大學(xué),只留下18位教授,因此,支撐清華大學(xué)走向?qū)W術(shù)獨(dú)立的途徑,主要依靠培養(yǎng)青年學(xué)者才能實(shí)現(xiàn):“吸收大量青年而最有前途的學(xué)者,加入我們的教學(xué)集團(tuán)來(lái)工作。只要各位能從盡心教學(xué),努力研究八個(gè)字上做,一切設(shè)備,我當(dāng)盡力添置。”【4】 “盡心教學(xué),努力研究”成為新清華青年學(xué)者學(xué)術(shù)成長(zhǎng)的雙重目標(biāo)。羅家倫在演講的最后,充滿激情地宣布:“我們要共同努力,為國(guó)家民族,樹(shù)立一個(gè)學(xué)術(shù)獨(dú)立的基礎(chǔ),在這優(yōu)美的‘水木清華’環(huán)境里面。我們要造成一個(gè)新學(xué)風(fēng)以建設(shè)新清華!”【5】

1928年的清華大學(xué)

在新清華“學(xué)術(shù)獨(dú)立”的價(jià)值取向的引領(lǐng)下,陳寅恪對(duì)王國(guó)維精神遺產(chǎn)的概括,由殉清、殉文化升華為“獨(dú)立之精神,自由之思想”,并在1929年6月鐫刻在立于清華園中的王國(guó)維紀(jì)念碑上,成為一代知識(shí)分子的精神追求。在“盡心教學(xué),努力研究”成為新清華大學(xué)全體學(xué)者的努力方向后,馮友蘭寫作出版《中國(guó)哲學(xué)史》,號(hào)召在“信古”“疑古”后,“接著講”,走向“釋古”的廣闊天地。陳寅恪在馮友蘭《中國(guó)哲學(xué)史》鑒定書中,提出“了解之同情”的批評(píng)原則,申明學(xué)術(shù)研究中需要“一方面吸收輸入外來(lái)之學(xué)說(shuō),一方面不忘本來(lái)民族之地位”的研究立場(chǎng)。陳寅恪1931年發(fā)表《吾國(guó)學(xué)術(shù)之現(xiàn)狀及清華之職責(zé)》一文,呼吁學(xué)術(shù)獨(dú)立,尤其在人文與社會(huì)科學(xué)方面,身體力行于中國(guó)學(xué)術(shù)問(wèn)題的解決。其在與陳垣論敦煌學(xué)時(shí),提出運(yùn)用新材料解決新問(wèn)題者,為學(xué)術(shù)之新潮流;得預(yù)于此潮流者,謂之預(yù)流等極富有學(xué)術(shù)張力的號(hào)召。在“學(xué)術(shù)獨(dú)立”與“盡心教學(xué),努力研究”精神的鼓舞下,剛剛進(jìn)入國(guó)立行列中的清華,像一只鼓滿風(fēng)帆的航船,蓄勢(shì)待發(fā)。

二、 朱自清的行為示范與提攜培養(yǎng)

王瑤藏朱自清照片

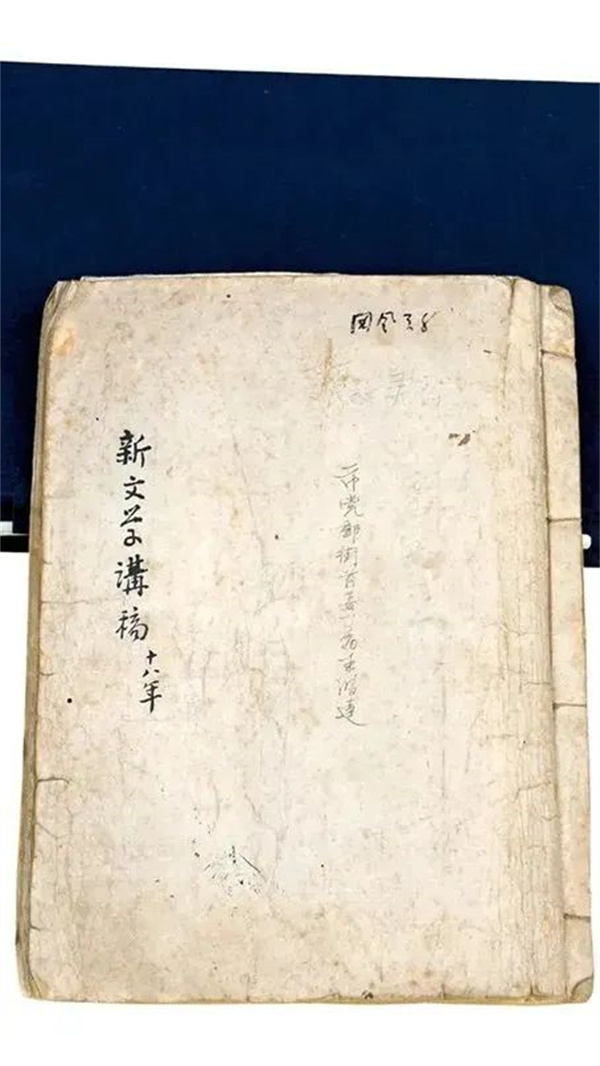

王瑤入校時(shí),清華大學(xué)與研究院的培養(yǎng)體系,仍處在不斷調(diào)整與完善之中,學(xué)術(shù)獨(dú)立的精神方興未艾,鼓舞人心;“盡心教學(xué),努力研究”的實(shí)踐開(kāi)花結(jié)果,枝葉扶疏。清華中文系時(shí)任主任為朱自清。教授有俞平伯、聞一多、劉文典、楊樹(shù)達(dá)、陳寅恪。楊與陳兼授歷史系、中文系課程。朱自清、聞一多是新文學(xué)運(yùn)動(dòng)參與者,是新文學(xué)中詩(shī)和散文的寫作者。因而他們對(duì)新文學(xué)有著特殊的感情,也是學(xué)術(shù)獨(dú)立的踐行者。朱自清1929年起在清華講授“中國(guó)新文學(xué)研究”課程,以《中國(guó)新文學(xué)研究綱要》為講課提綱。“新文學(xué)研究課程”得到清華、燕京、師大等外校學(xué)生的追捧。但當(dāng)時(shí)的大學(xué)中文系課程還有著濃厚的尊古之風(fēng),文字、聲韻、訓(xùn)詁之類課程充斥其間。朱自清的“中國(guó)新文學(xué)研究”,在王瑤入學(xué)前的1933年即已停止開(kāi)課。王瑤在1948年朱自清去世后所寫作的《念朱自清先生》中,評(píng)價(jià)《中國(guó)新文學(xué)研究綱要》課程,認(rèn)為它是:“最早用歷史總結(jié)的態(tài)度來(lái)系統(tǒng)研究新文學(xué)的成果。”“這門課程實(shí)際上既有文學(xué)史的性質(zhì),也有當(dāng)代文學(xué)批評(píng)的性質(zhì)。”“用歷史觀點(diǎn)看問(wèn)題,朱先生《綱要》無(wú)論從哪一方面說(shuō)都是帶有開(kāi)創(chuàng)性的,它顯示著前驅(qū)者開(kāi)拓的足跡。”【6】

朱自清《中國(guó)新文學(xué)研究綱要》手稿

朱自清在清華開(kāi)設(shè)課程最久的是“中國(guó)文學(xué)史”,王瑤先生描述道:“每周四個(gè)鐘頭的全年課程‘中國(guó)文學(xué)史’,他連著講授過(guò)好多年。從古到今的綱目材料和有關(guān)的參考書籍,也都已安置就緒。死前兩月,才把缺著的一部分關(guān)于戲曲小說(shuō)的書籍買齊,希望寫一部新的觀點(diǎn)的中國(guó)文學(xué)史。”【7】由于戰(zhàn)爭(zhēng)和健康的原因,朱自清的“中國(guó)文學(xué)史”終于沒(méi)有完成。沒(méi)有“中國(guó)文學(xué)史”教材的朱自清,每年都在尋找補(bǔ)充材料,完成課堂教學(xué)。

21歲進(jìn)入清華讀書的王瑤,是一個(gè)時(shí)代參與性很強(qiáng)的年輕人。入學(xué)的第二年月,參加“中國(guó)左翼作家聯(lián)盟”和公開(kāi)團(tuán)體“清華文學(xué)會(huì)”。第三年加入中國(guó)共產(chǎn)黨。第四年即1937年,結(jié)束期末考試回到平遙家鄉(xiāng)的王瑤,顛沛流離,竟在1942年9月其29歲時(shí),才在昆明西南聯(lián)大獲得復(fù)學(xué)的機(jī)會(huì),次年30歲的王瑤以《魏晉文論的發(fā)展》為題,完成畢業(yè)論文。當(dāng)年入研究院學(xué)習(xí),師從朱自清。1944年,經(jīng)聞一多先生介紹加入中國(guó)民主同盟。1946年研究生畢業(yè),畢業(yè)論文為《魏晉文學(xué)思想與文人生活》。然后,受聘為中文系教員。

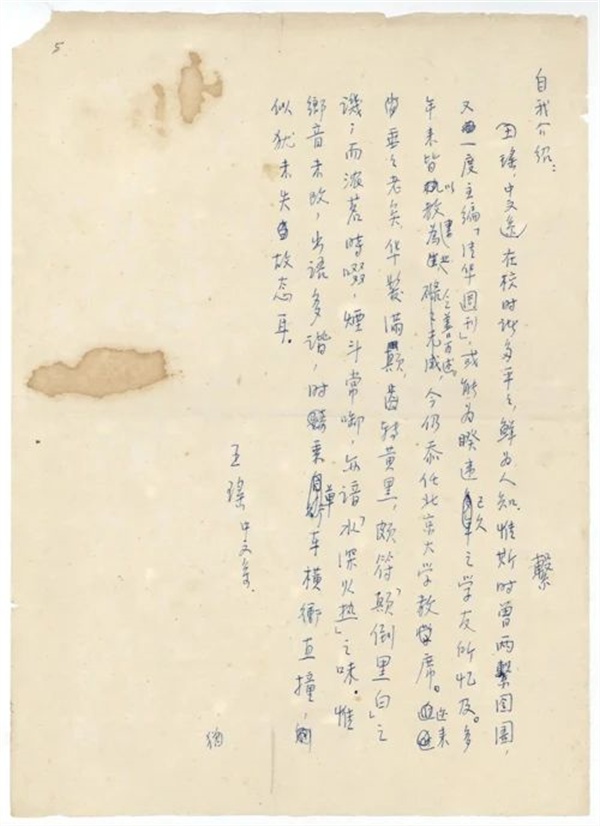

王瑤《自我介紹》手稿(1987),刊于《為清華十級(jí)(1934-1938-1988)紀(jì)念刊》

王瑤本科與研究生論文,成為其在清華開(kāi)設(shè)“中古文學(xué)史專題研究”課程的基礎(chǔ),也是他第一部學(xué)術(shù)專著《中古文學(xué)史論》的基礎(chǔ)。教員王瑤重復(fù)著教授朱自清邊講課、邊補(bǔ)充材料、邊充實(shí)提升教材的生活。王瑤在1948年所寫的《中古文學(xué)史論初版自序》中交待:本書討論各問(wèn)題的時(shí)代,起于漢末,訖于梁陳,相當(dāng)于蘇軾稱贊韓愈“文起八代之衰”的八代。名《中古文學(xué)史論》,是沿用劉師培《中古文學(xué)史》的習(xí)慣稱法。但絕不入宗散宗駢、衰與不衰的窠臼。只是要對(duì)中古文學(xué)現(xiàn)象,貢獻(xiàn)合乎實(shí)際歷史情況的判斷:

本書開(kāi)始屬稿是在1942年秋天,到現(xiàn)在已經(jīng)整整六年了。其中《隸事聲律宮體》一章曾在《清華學(xué)報(bào)》刊載,《小說(shuō)與方術(shù)》一章曾在商務(wù)出版之《學(xué)原》刊載,《擬古與作偽》即《論希企隱逸之風(fēng)》兩章曾在《文藝復(fù)興》中國(guó)文學(xué)專號(hào)刊載。又于1946年及1948年度先后以此為藍(lán)本,在清華大學(xué)中國(guó)文學(xué)系講授過(guò)“中國(guó)文學(xué)史分期研究(漢魏六朝)”一課程。

在屬稿期間,每一篇寫成,作者都先請(qǐng)朱佩弦?guī)熯^(guò)目,得到啟示和指正非常多。已故的聞一多師,也曾給過(guò)作者不少的教正。全書成后,又請(qǐng)余冠英先生從頭校閱過(guò)一次,指正的地方也很多。【8】

工作需要與師友鼓勵(lì),是寫作成書外在條件。王瑤所提到的幾篇文章的發(fā)表,均是朱自清親自幫助投稿;而文稿的持論創(chuàng)新,則體現(xiàn)出作者作為清華新生代的眼界和判斷。論中古文學(xué),不入宗散宗駢、衰與不衰的窠臼,是一種對(duì)前人成論格局的超越擺脫;而將文學(xué)史看作既是文藝科學(xué),又是歷史科學(xué),則是從朱自清師處學(xué)習(xí)得來(lái),加上自己努力實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。王瑤1948年在《初版后記》中聲明:“我自己對(duì)于文學(xué)史的看法,和朱先生是完全一致的。”

他在《古文學(xué)的欣賞》一文中說(shuō):人情或人性不相遠(yuǎn)。而歷史是連續(xù)的,這才說(shuō)得上接受古文學(xué)。但是這是現(xiàn)代,我們有我們的立場(chǎng)。得弄清楚自己的立場(chǎng),再清楚古文學(xué)的立場(chǎng),所謂知己知彼,然后才能分別出哪些是該揚(yáng)棄的,哪些是該保留的。弄清立場(chǎng)就是清算,也就是批判;批判的接受就是一面接受著,一面批判著。自己有立場(chǎng),卻并不妨礙了解認(rèn)識(shí)古文學(xué)。一面可以設(shè)身處地地為古人著想,一面還是可以回到自己立場(chǎng)上批判。

他給林庚《中國(guó)文學(xué)史》作序:文學(xué)史的研究得有許多學(xué)科作根據(jù),主要是史學(xué),廣義的史學(xué)。【9】朱自清關(guān)于文學(xué)史以廣義的史學(xué)為根據(jù),從人情人性相通角度理解古文學(xué),以批判性接受的態(tài)度認(rèn)識(shí)古文學(xué)的文學(xué)史觀,被王瑤所接受,并在自己的研究實(shí)踐中發(fā)揚(yáng)光大。今天的讀者,可以從朱自清立論中,從王瑤立論中,看到馮友蘭“釋古”與“接著講”的精神,看到陳寅恪“理解之同情”的精神,也看到聞一多由訓(xùn)詁兼及義理的學(xué)術(shù)精神。

三、聞一多學(xué)術(shù)精神與不屈氣節(jié)的指引

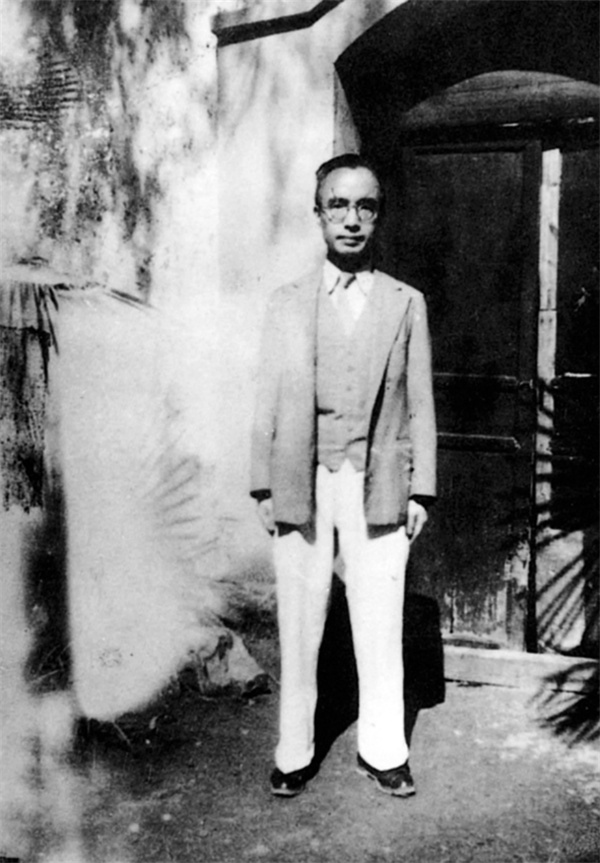

王瑤藏聞一多半身照,北京大學(xué)檔案館藏

聞一多是清華預(yù)校時(shí)期的學(xué)生,寫作舊體詩(shī)、新體詩(shī),參加過(guò)五四運(yùn)動(dòng),是1921年成立的清華文學(xué)社的重要成員。1922年去美國(guó)留學(xué),學(xué)習(xí)繪畫,研究中國(guó)古典詩(shī)歌,1925年回國(guó),擔(dān)任《新月》雜志社編輯,有《紅燭》等多種新詩(shī)集問(wèn)世。1932年起任清華中文系教授。王瑤1988年在回憶文章《念聞一多先生》中寫道:“我當(dāng)學(xué)生的時(shí)候,聞先生正全力研究古代文獻(xiàn),醉心于考據(jù)訓(xùn)詁之學(xué)”【10】。但考據(jù)訓(xùn)詁只是聞一多治學(xué)的準(zhǔn)備和途徑,而其研究成果則涵蓋經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、心靈多個(gè)方面。聞一多的學(xué)術(shù)研究,建立了廣闊的中國(guó)文學(xué)史與文化史研究體系。王瑤回憶道:

以前的清華文科似乎有一種大家默契的學(xué)風(fēng),就是要求對(duì)古代文化現(xiàn)象作出合理的科學(xué)的解釋。馮友蘭先生認(rèn)為清朝學(xué)者的治學(xué)態(tài)度是“信古”,要求遵守家法;“五四”時(shí)期的學(xué)者是“疑古”,要重新估定價(jià)值,喜作翻案文章;我們應(yīng)該在“釋古”上多用力,無(wú)論“信”與“疑”必須作出合理的符合當(dāng)時(shí)情況的解釋。這個(gè)意見(jiàn)似乎為大家所接受,并從不同方面作出了努力。【11】

相約對(duì)古代文化現(xiàn)象作出合理的科學(xué)的解釋,是清華學(xué)人的集體意識(shí),它是通向?qū)W術(shù)獨(dú)立的船和橋。對(duì)清華“釋古”學(xué)風(fēng)與“理解之同情”傳統(tǒng)的認(rèn)同、繼承與堅(jiān)守,應(yīng)該是王瑤晚年戲言“我是清華的”的主要原因。

王瑤在對(duì)聞一多回憶文章中,還用更多的篇幅描述了聞一多由詩(shī)人、學(xué)者變?yōu)閼?zhàn)士的過(guò)程。聞一多在抗戰(zhàn)前的北京,從未對(duì)時(shí)局發(fā)表意見(jiàn)。但從抗戰(zhàn)開(kāi)始,留起了胡須,對(duì)附逆文人深惡痛絕。直到抗戰(zhàn)勝利,才把留了八年的胡須剃掉。昆明“一二•一”運(yùn)動(dòng)中學(xué)生因反內(nèi)戰(zhàn)而發(fā)生的慘案,使他勇敢地站出來(lái),用生命喚醒國(guó)人,爭(zhēng)取民主。王瑤稱贊聞一多扎實(shí)的學(xué)術(shù),同時(shí)佩服他行義的氣節(jié)。慷慨面對(duì)反動(dòng)派槍口子彈的聞一多,是王瑤加入民盟的人生領(lǐng)路人,也是對(duì)古代文化現(xiàn)象作出合理科學(xué)的解釋的學(xué)術(shù)引路人。

四、魯迅文學(xué)遺產(chǎn)對(duì)王瑤文學(xué)史觀的形塑

《中古文學(xué)史論》是王瑤著作中最接近歷史學(xué)的著述。其中很多靈感,如講中古文人生活與風(fēng)尚,來(lái)自于魯迅的啟發(fā)與影響。對(duì)魯迅的推崇及對(duì)魯迅文學(xué)遺產(chǎn)的開(kāi)拓繼承,給王瑤的著述帶來(lái)無(wú)數(shù)的正能量,對(duì)魯迅的學(xué)習(xí)也從另一個(gè)方面使他與朱自清、聞一多劃開(kāi)了代際界線。

王瑤為《中古文學(xué)史論》寫過(guò)五篇《自序》,分別為1948年的《初版自序》、1956年的《中古文學(xué)史論集自序》、1981年的《重版后記》、1984年的《重版題記》、1988年的《日文版序》。其《重版后記》《重版題記》《日文版序》三序以大致相同的文字,闡述他晚年所認(rèn)可、所堅(jiān)持的文學(xué)史觀:

我感到文學(xué)史作為一門獨(dú)立的學(xué)科,它既有文藝科學(xué)的特點(diǎn),也有歷史科學(xué)的特點(diǎn)。它的性質(zhì)應(yīng)該是研究能夠體現(xiàn)一定歷史時(shí)期文學(xué)特征的具體現(xiàn)象,并從中闡明文學(xué)發(fā)展的過(guò)程和它的規(guī)律性。某些典型的現(xiàn)象既同時(shí)代背景和社會(huì)思潮有聯(lián)系,又同文人的生活與作品有聯(lián)系,通過(guò)對(duì)這些現(xiàn)象的分析和研究,是可以反映和概括文學(xué)史的歷史特征的。文學(xué)史既不同于以分析和評(píng)價(jià)作品的藝術(shù)成就為任務(wù)的文學(xué)批評(píng),也不同于以探討文藝的一般的普遍規(guī)律為目標(biāo)的文藝?yán)碚摚仨汅w現(xiàn)出文學(xué)發(fā)展的脈絡(luò)和原因。

這是一段教科書式字斟句酌的經(jīng)典表述,它從四個(gè)方面顯現(xiàn)出王瑤對(duì)文學(xué)史研究四個(gè)特質(zhì)的把握:一是文學(xué)史兼有文藝科學(xué)與歷史科學(xué)的特點(diǎn),二是它所描述揭示的是某一歷史時(shí)期的文學(xué)現(xiàn)象和過(guò)程規(guī)律,三是時(shí)代背景、社會(huì)思潮、文人生活是把握文學(xué)作品文學(xué)史特征的特別通道,四是文學(xué)史不同于文學(xué)批評(píng)、文藝?yán)碚摚娜蝿?wù)是揭示文學(xué)發(fā)展的脈絡(luò)與原因。

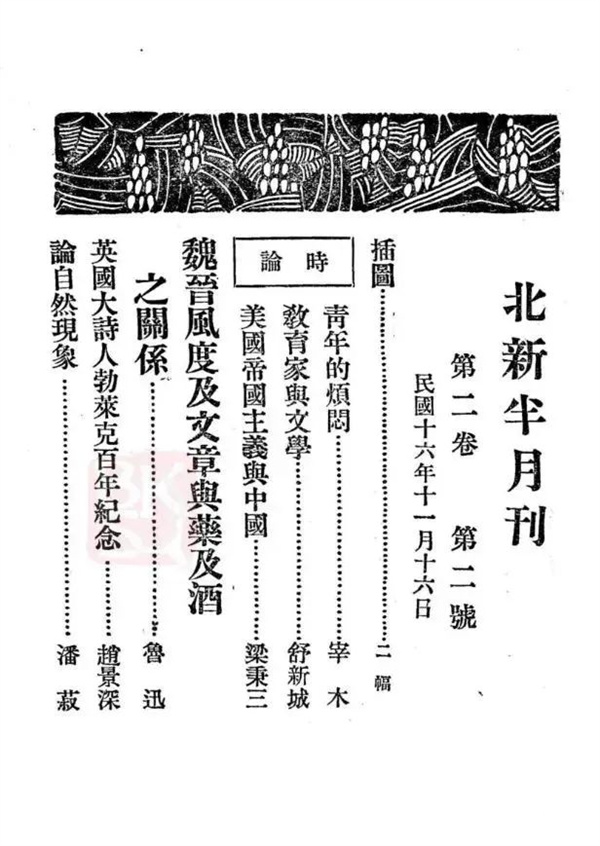

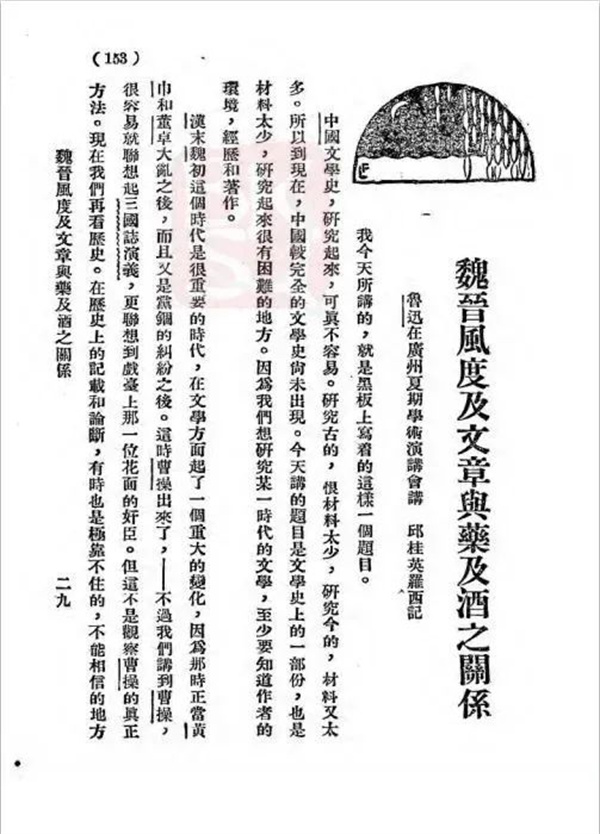

《魏晉風(fēng)度及文章與藥及酒之關(guān)系》

更為神奇的是,王瑤將他對(duì)文學(xué)史特質(zhì)的認(rèn)知,均毫無(wú)例外地緊緊與魯迅連在一起。以下是1981年《中古文學(xué)史論集重版后記》中的夫子自道:

作者研究中古文學(xué)史的思路和方法,是深深受到魯迅《魏晉風(fēng)度及文章與藥及酒之關(guān)系》一文的影響的。

魯迅對(duì)魏晉文學(xué)有精湛的研究,長(zhǎng)期以來(lái)作者確實(shí)是以他的文章和言論作為自己的工作指針的。這不僅指他對(duì)某些問(wèn)題的精辟的見(jiàn)解能給人以啟發(fā),而且作為中國(guó)文學(xué)史研究工作的方法論來(lái)看,他的《中國(guó)小說(shuō)史略》《漢文學(xué)史綱要》《中國(guó)新文學(xué)大系小說(shuō)二集導(dǎo)言》等著作以及關(guān)于計(jì)劃寫的中國(guó)文學(xué)史的章節(jié)擬目等,都具有堪稱典范的意義,因?yàn)樗容^完滿地體現(xiàn)了文學(xué)史既是文藝科學(xué)又是歷史科學(xué)的性質(zhì)和特點(diǎn)。文學(xué)史作為一門獨(dú)立的學(xué)科,它既不同于以分析和評(píng)價(jià)作品的藝術(shù)成就為任務(wù)的文學(xué)批評(píng),也不同于以探討文藝的一般的普遍規(guī)律為目標(biāo)的文藝?yán)碚摚凰男再|(zhì)應(yīng)該是研究能夠體現(xiàn)一定歷史時(shí)期文學(xué)特征的具體現(xiàn)象,并從中闡明文學(xué)發(fā)展的過(guò)程和它的規(guī)律性。

魯迅把他擬寫的六朝文學(xué)的一章定名為“酒,藥,女,佛”,這四個(gè)字指的都是文學(xué)現(xiàn)象;關(guān)于“酒”和“藥”同文學(xué)的關(guān)系我們已在《魏晉風(fēng)度及文章與藥及酒之關(guān)系》一文中得知梗概,“女”和“佛”當(dāng)然是指彌漫于齊梁的宮體詩(shī)和崇尚佛教以及佛教翻譯文學(xué)的流行。這些現(xiàn)象既同時(shí)代背景和社會(huì)思潮有聯(lián)系,又同文人的生活和作品有聯(lián)系,是可以反映和概括文學(xué)史的歷史特征的。

又如他把唐代文學(xué)的一章定名為“廊廟與山林”,那是根據(jù)作家在朝或在野而對(duì)現(xiàn)實(shí)采取不同的態(tài)度和傾向加以概括的,其意蓋略近于他的一篇講演的題目《幫忙文學(xué)與幫閑文學(xué)》,目的是由作家的不同的社會(huì)地位來(lái)考察作品的不同傾向。

他能從豐富復(fù)雜的文學(xué)歷史中找出帶普遍性的、可以反映時(shí)代特征和本質(zhì)意義的典型現(xiàn)象,然后從這些現(xiàn)象的具體分析和闡述中來(lái)體現(xiàn)文學(xué)的發(fā)展規(guī)律,這對(duì)文學(xué)史研究工作者是具有方法論性質(zhì)的啟發(fā)意義的,至少作者是把它作為研究工作的指針的。

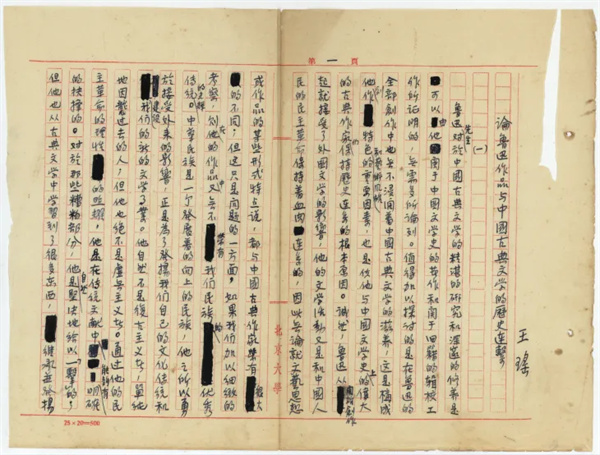

王瑤《論魯迅作品與中國(guó)古典文學(xué)的歷史連系》 手稿

王瑤1984年的《重版題記》,與上述引文,幾近相同。王瑤認(rèn)為:從豐富復(fù)雜的文學(xué)歷史中找出帶普遍性的、可以反映時(shí)代特征和本質(zhì)意義的典型現(xiàn)象,然后從這些現(xiàn)象的具體分析和闡述中來(lái)體現(xiàn)文學(xué)的發(fā)展規(guī)律。魯迅的文學(xué)研究,特別是中古文學(xué)研究,給我們提供了文學(xué)史研究的成功范例。關(guān)于魯迅,王瑤有《魯迅與中國(guó)文學(xué)》《魯迅作品論集》兩部論著。在前書1951年寫作的《后記》中,王瑤寫道:“要了解中國(guó)新文學(xué)的發(fā)展歷史,首先就必須了解魯迅事業(yè)的意義和方向,這是中國(guó)新文學(xué)史的重心,是必須加以突出和強(qiáng)調(diào)的。”【12】魯迅研究,對(duì)于王瑤的中古文學(xué)研究與新文學(xué)研究,都具有重要的影響和意義。

五、 《中國(guó)新文學(xué)史稿》:得預(yù)于學(xué)術(shù)潮流者的課程變法

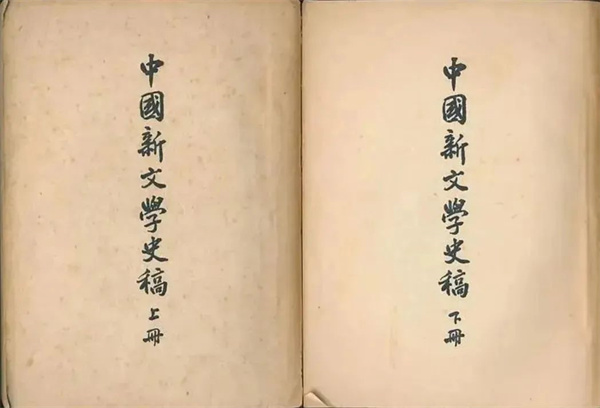

《中國(guó)新文學(xué)史稿》

1949年,王瑤在清華開(kāi)設(shè)“中國(guó)新文學(xué)史”課程與寫作《中國(guó)新文學(xué)史稿》著述,是出于學(xué)術(shù)敏感,得預(yù)于學(xué)術(shù)潮流者的變法行為。它在深度、廣度及擺脫文學(xué)批評(píng)狀態(tài),進(jìn)入文學(xué)史把握等各個(gè)方面,大大超出朱自清1933年以前講授的《新文學(xué)史綱要》。王瑤課程與著述的成功,同樣具有代際劃分的意義。

王瑤1951年元月所作《中國(guó)新文學(xué)史稿初版自序》中說(shuō):

本書是著者在清華大學(xué)講授“中國(guó)新文學(xué)史”一課程的講稿。1948年北京解放時(shí),著者正在清華講授“中國(guó)文學(xué)史分期研究(漢魏六朝)”一課,同學(xué)就要求將課程內(nèi)容改為五四至現(xiàn)在一段。次年學(xué)校添設(shè)“中國(guó)新文學(xué)史”一課,遂由著者擔(dān)任。兩年以來(lái),隨教隨寫,粗成現(xiàn)在規(guī)模。【13】

好像是來(lái)自學(xué)生的要求,王瑤在清華做了一次“課程變法”。而“課程變法”背后,是王瑤對(duì)新生活新社會(huì)的心靈回應(yīng)。對(duì)朱自清、聞一多、魯迅及新文學(xué)的熟悉,又有朱自清開(kāi)設(shè)新文學(xué)課程的前行示范,促使36歲的王瑤有“課程變法”之舉。而這一變法,又恰恰驗(yàn)證了陳寅恪學(xué)術(shù)“預(yù)流”的理論。“課程變法”舉動(dòng)體現(xiàn)出王瑤的時(shí)代感。王瑤在《自序》中還表?yè)P(yáng)了“清華中文系同事李廣田、呂叔湘、吳組緗、余冠英諸先生”的鼓勵(lì)與幫助。王瑤的《中國(guó)新文學(xué)史稿》同樣是一場(chǎng)清華同仁的密切配合。

接下來(lái)就是國(guó)家的提倡和要求。1951年,王瑤與老舍、蔡儀、李何林共同制定了《中國(guó)新文學(xué)史》教學(xué)大綱。再后來(lái),就是清華大學(xué)文科各系并入北京大學(xué),39歲的王瑤改任北京大學(xué)中文系副教授,主要講授“中國(guó)新文學(xué)”。《中國(guó)新文學(xué)史稿》上下冊(cè)出版。其48歲時(shí)的1961年,出席周揚(yáng)主持的高等院校文科教材會(huì)議,會(huì)后參與《中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史》的編寫。1982年,王瑤69歲時(shí),《中國(guó)新文學(xué)史稿》修訂本出版。北京大學(xué)孫玉石、樂(lè)黛云,華中師大黃曼君、魯迅博物館魯迅研究室王得后參與修訂。王瑤1980年寫作《重版后記》感慨系之:

本書所論述的新民主主義革命時(shí)期即從五四到1949年三十年間中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)的發(fā)展史實(shí)。古稱三十年為一世,時(shí)光荏苒,轉(zhuǎn)瞬之間又過(guò)了三十年。取名“史稿”,原本應(yīng)教學(xué)需要之急就章,本擬俟有較多積累之后,另行改寫。但三十年來(lái)中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史這門學(xué)科的研究工作也經(jīng)歷了它自己坎坷的道路。后來(lái)一直發(fā)展到駭人聽(tīng)聞的史無(wú)前例的年代,于是凡有所論述者,無(wú)不謚以“為黑線人物樹(shù)碑立傳”、“三十年代吹鼓手”等惡名。本書出版較早,自難免“始作俑者” 之嫌。于是由此而來(lái)的“自我批判”以“檢查”“交待”之類,也層出不窮。【14】

《中國(guó)新文學(xué)史稿》三十年的坎坷命運(yùn),恰恰與王瑤在北大任職經(jīng)歷符合。失去了競(jìng)相“釋古”的優(yōu)良學(xué)風(fēng),沒(méi)有了 “同情之理解”的寬松氛圍,缺失了 “接著講”及老師推薦學(xué)生論文發(fā)表的創(chuàng)新條件,王瑤心目中的清華,便成為一個(gè)逝去的學(xué)術(shù)時(shí)代的符號(hào)。王瑤覺(jué)得自己還應(yīng)該屬于那個(gè)時(shí)代,《中古文學(xué)史論》《新文學(xué)史稿》也應(yīng)該屬于那個(gè)時(shí)代。

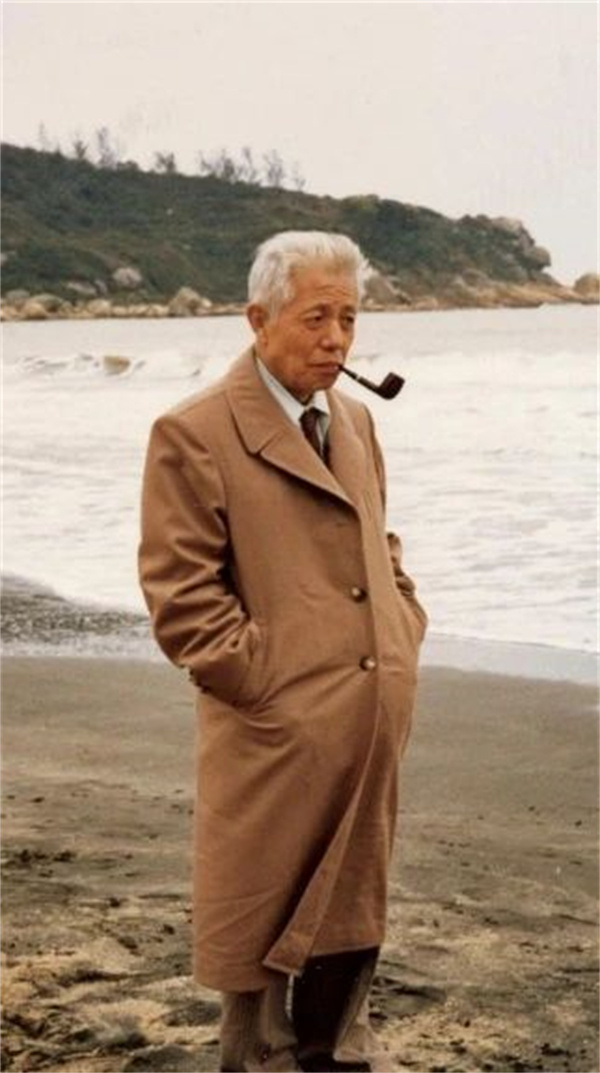

1988.3.23 王瑤在澳門海邊

那個(gè)時(shí)代是紀(jì)念王瑤心向往之的時(shí)代。1988年王瑤在朱自清逝世四十周年的座談會(huì)上,滿懷深情地回憶清華學(xué)派,回憶朱自清領(lǐng)導(dǎo)下的清華中文系:

應(yīng)該看到,清華中文系不僅是大學(xué)的一個(gè)系,而且是一個(gè)有鮮明特色的學(xué)派。清華大學(xué)中文系的成就和貢獻(xiàn),是和朱先生的心血分不開(kāi)的;朱先生當(dāng)了十六年之久的系主任,對(duì)清華中文系付出了巨大的精力。朱先生在日記中提到要把清華中文系的學(xué)風(fēng)培養(yǎng)成兼有京派海派之長(zhǎng),用現(xiàn)在流行的話說(shuō),就是微觀與宏觀相結(jié)合;既要視野開(kāi)闊,又不要大而空,既要立論謹(jǐn)嚴(yán),又不要鉆牛角尖。【15】

微觀與宏觀結(jié)合,考據(jù)與義理并重,視野開(kāi)闊而不大而空,立論謹(jǐn)嚴(yán)卻不鉆牛角尖。既是清華所崇尚的學(xué)風(fēng),也是清華中文系所崇尚的學(xué)風(fēng)。清華微觀宏觀結(jié)合考據(jù)義理并重的學(xué)風(fēng),推動(dòng)了后五四時(shí)代學(xué)術(shù)進(jìn)入“釋古”為主旋律的時(shí)代:

他(朱自清)曾和馮友蘭先生討論過(guò)學(xué)風(fēng)問(wèn)題,馮先生認(rèn)為清朝人研究古代文化是“信古”,要求遵守家法;“五四”以后的學(xué)者是“疑古”,他們要重新估定價(jià)值,喜作翻案文章;我們應(yīng)該采取第三種觀點(diǎn),要在“釋古”上用功夫,作出合理的符合當(dāng)時(shí)情況的解釋。研究者的見(jiàn)解或觀點(diǎn)盡管可以有所不同,但都應(yīng)該對(duì)某一歷史現(xiàn)象做出它之所以如此的時(shí)代和社會(huì)的原因,解釋它為什么是這樣的。這個(gè)學(xué)風(fēng)大體上是貫穿于清華文科各系的。【16】

“釋古”是中國(guó)學(xué)術(shù)走向獨(dú)立,走向自主知識(shí)體系建設(shè)的重要一步。在后五四時(shí)代輸入學(xué)理、再造文明的學(xué)術(shù)現(xiàn)代化進(jìn)程中,清華學(xué)派日臻形成,其優(yōu)良學(xué)風(fēng)、追求獨(dú)立的學(xué)術(shù)精神影響至當(dāng)下的學(xué)術(shù)界:

清華中文系的許多學(xué)者都強(qiáng)調(diào)時(shí)代色彩,都力求對(duì)歷史作出合理的解釋,而不僅僅停留在考據(jù)上。這個(gè)學(xué)派是有全國(guó)影響的,在社會(huì)上發(fā)生了很大的作用。解放以后,北大教語(yǔ)言學(xué)的王力先生、朱德熙先生,教文學(xué)的吳組緗先生、林庚先生,社會(huì)科學(xué)院文學(xué)研究所的余冠英先生、俞平伯先生,一直到臺(tái)灣大學(xué)的董同和先生、許世瑛先生,都是屬于這個(gè)系統(tǒng)的,它的分布面相當(dāng)廣。清華中文系的成就和特點(diǎn)都是和朱先生分不開(kāi)的。【17】

朱自清先生的成功,在于他不斷推動(dòng)學(xué)術(shù)隨時(shí)代進(jìn)步;這種不斷進(jìn)步的腳步,顯現(xiàn)出中國(guó)學(xué)術(shù)現(xiàn)代化的進(jìn)程。王瑤對(duì)清華學(xué)派做出以上總結(jié)、表彰朱自清先生的1988年,清華中文系正謀劃重建。正是出于對(duì)過(guò)去美好的懷念和對(duì)新清華中文系的祝愿,王瑤先生有戲言“我是清華的,不是北大的”。

六、與王瑤同一時(shí)代的新文學(xué)研究者

王瑤先生“我是清華的,不是北大的”這一戲言,并沒(méi)有任何對(duì)北大學(xué)術(shù)與學(xué)風(fēng)的貶抑。北大有北大的學(xué)風(fēng)與傳統(tǒng)。北大同樣培養(yǎng)出許多優(yōu)秀的中國(guó)新文學(xué)的研究工作者。

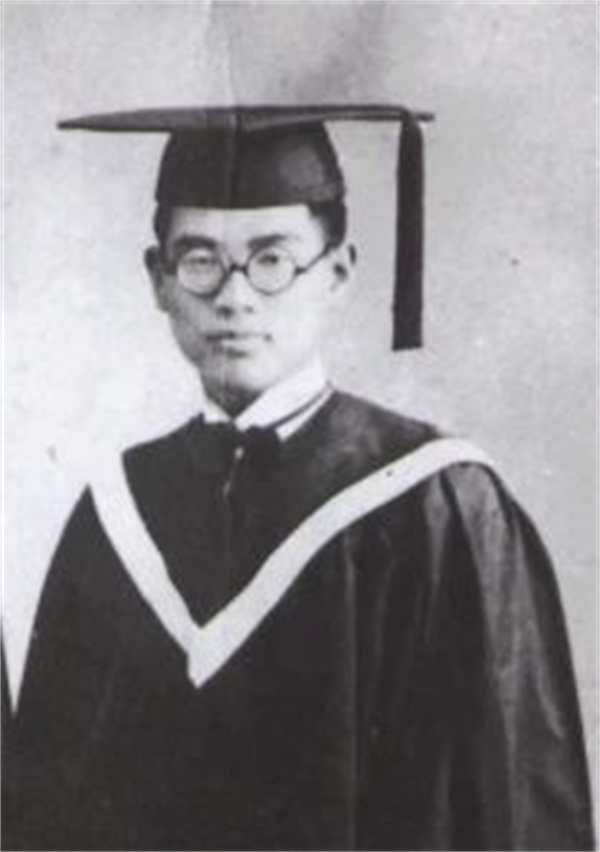

任訪秋先生北京大學(xué)研究院畢業(yè)時(shí)的照片

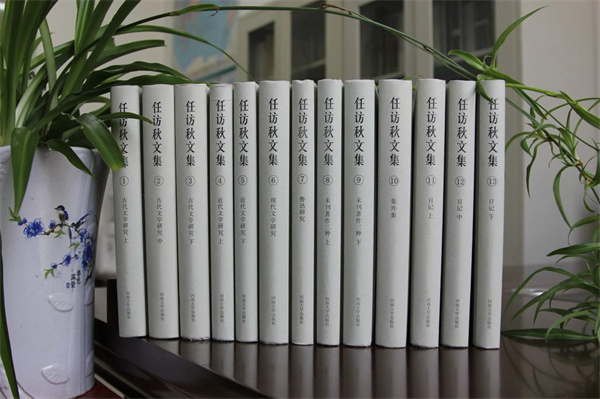

我的老師任訪秋先生,長(zhǎng)王瑤先生五歲,與王瑤先生是同時(shí)代的人。任訪秋先生1929年入北師大,1933年入北大研究生院,1935年研究院畢業(yè),導(dǎo)師為沈尹默、周作人,畢業(yè)論文為《袁中郎研究》。1940年在河南大學(xué)流亡豫西山區(qū)流亡辦學(xué)時(shí),加入河南大學(xué)。在流亡隨遷的圖書館里,因找到五四時(shí)期《新青年》《新潮》等刊物及陳獨(dú)秀、胡適、魯迅的著作,在豫西的大山里,寫成了《中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史》上卷,1944年由南陽(yáng)前鋒出版社出版,成為學(xué)術(shù)界較早的中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史著作。黃修己教授把任訪秋著述的成績(jī),寫入《中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)寫作通史》中。新中國(guó)成立后,任訪秋由元明清文學(xué)史教學(xué)轉(zhuǎn)入“中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史”教學(xué),是王瑤等人制定的《中國(guó)新文學(xué)史教學(xué)大綱》的響應(yīng)者、實(shí)施者。任訪秋的中國(guó)新文學(xué)研究總是以晚清為源頭。1964年,在曾任聞一多助手、時(shí)任河南大學(xué)中文系主任李嘉言先生的建議下,任訪秋將研究方向再次轉(zhuǎn)至“中國(guó)近代文學(xué)”,開(kāi)辟了五四新文學(xué)的淵源研究領(lǐng)域。撥亂反正后的1979年,《中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》創(chuàng)刊,王瑤先生任主編,任訪秋先生、田仲濟(jì)先生任副主編。稍后,中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)研究會(huì)成立,王瑤先生任會(huì)長(zhǎng),任訪秋先生等任副會(huì)長(zhǎng)。1982年陜西人民出版社出版王瑤《魯迅與中國(guó)文學(xué)》時(shí),任訪秋的《魯迅散論》同期得以出版。

《任訪秋文集》,河南大學(xué)出版社出版,2013年

今天在這里著文紀(jì)念王瑤先生,也懷念開(kāi)創(chuàng)中國(guó)新文學(xué)研究的一代學(xué)人。他們是中國(guó)學(xué)術(shù)現(xiàn)代化進(jìn)程的探索者、先行者。他們以自己的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn),贏得學(xué)界的尊敬與記憶。

0

+1

0

+1