魯迅故居

宮門口三條二十一號魯迅故居,是魯迅先生在京的最后一處寓所,也是魯迅在京四處故居中唯一列為全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位,保存得最完整的一處遺址。

1923年10月30日,魯迅買下這個6間舊屋的小宅院,議價800元。由于原有的6間舊房十分破舊,只有翻建才能居住,為了節(jié)省開支,10月31日,魯迅親自繪制房屋改建圖3張(即現(xiàn)在的魯迅故居規(guī)模);12月2日,訂立買房契約,付原房主500元。1924年1月2日,付清原房主購房余款300元,之后即開始施工,1924年2月1日收到京師地方審判廳登記處的房屋《登記通知書》,5月24日完工。由于當(dāng)時魯迅的經(jīng)濟(jì)十分拮據(jù),這所房子是向老朋友齊壽山、許壽裳各借了400元買下的,這筆借款直到1926年魯迅去廈門教書時才陸續(xù)還清。

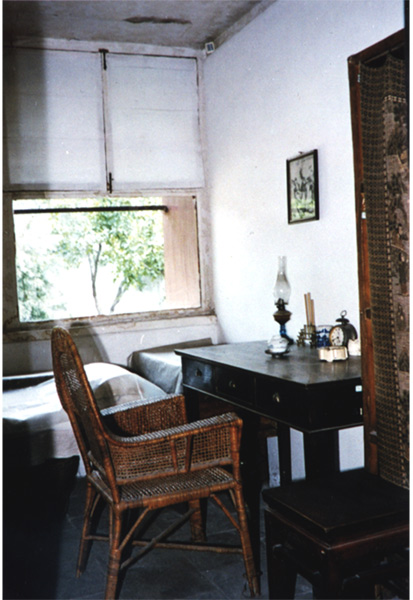

1924年5月25日,魯迅先生和朱安夫人搬到這里居住,不久魯迅的母親也搬到這里居住。當(dāng)時的阜成門一帶是北京比較窮苦的住宅區(qū),居住的大多是靠體力為生的平民百姓,市政設(shè)施很差,既沒有電燈,也沒有自來水,胡同的道路是土路、煤渣鋪成的,風(fēng)天黃沙飛舞,雨天道路泥濘。西三條胡同寬三米,長約400米,魯迅居住的21號院位于胡同的中間地帶。魯迅故居面積約400平方米,有北房三間,南房三間,東西廂房各兩間。院內(nèi)的格局布置,室內(nèi)的陳設(shè)展示,都保存著魯迅先生當(dāng)年居住時的模樣,院中先生當(dāng)年手植的兩棵丁香花,依然枝繁葉茂,生機(jī)盎然。在西三條居住的兩年多時間里,魯迅主編和指導(dǎo)青年人編輯了《語絲》周刊、《莽原》周刊、《莽原》半月刊、《國民新報副刊》等刊物。指導(dǎo)成立了“未名社”、“莽原社”等青年文學(xué)團(tuán)體。編輯《未名叢刊》、《烏合叢書》,還為不少青年作者編選輯、寫序言、校改文稿和譯稿。完成了《嵇康集》的校勘;翻譯了《苦悶的象征》、《出了象牙之塔》;寫下了散文集《野草》,小說集《彷徨》中的大部分作品,雜文集《華蓋集》、《華蓋集續(xù)集》以及《墳》、《朝花夕拾》中的大部分作品200多篇。

1926年8月26日,魯迅南下離開西三條故居后,朱安與魯迅的母親繼續(xù)在此居住。

1929年5月、1932年11月,魯迅兩次從上海回北平探親,都在此居住。

1946年11月,朱安通過地方法院辦理了《贈與契約》,將魯迅故居轉(zhuǎn)贈給魯迅之子周海嬰。1947年3月20日,取得了北平地方法院認(rèn)證書。

1946年秋,許廣平專程來京整理魯迅藏書及手稿。

1947年6月,魯迅舊居的最后一位主人朱安女士病故。北京的魯迅舊居已無親人照管,而當(dāng)時的北平正處于白色恐怖籠罩之中,故居隨時都有可能遭到破壞。在這情況下,王冶秋與徐盈、劉清揚(yáng)、吳昱恒等地下黨的同志,巧妙地利用舊法院的關(guān)系,“查封”了魯迅故居,使魯迅舊居和大批的魯迅遺物得以完整的保存下來。

1949年2月,中國人民解放軍北平市軍事管制委員會文化接管委員會文物部副部長王冶秋等同志派人查看阜成門內(nèi)宮門口西三條胡同21號魯迅故居,并籌備恢復(fù)魯迅故居原狀的有關(guān)事宜。

1949年9月20日,北平市人民政府安排矯庸、李育華兩位同志看管魯迅故居,在許廣平指導(dǎo)下恢復(fù)故居陳設(shè)。

1949年10月19日(魯迅逝世紀(jì)念日),魯迅故居正式開放。