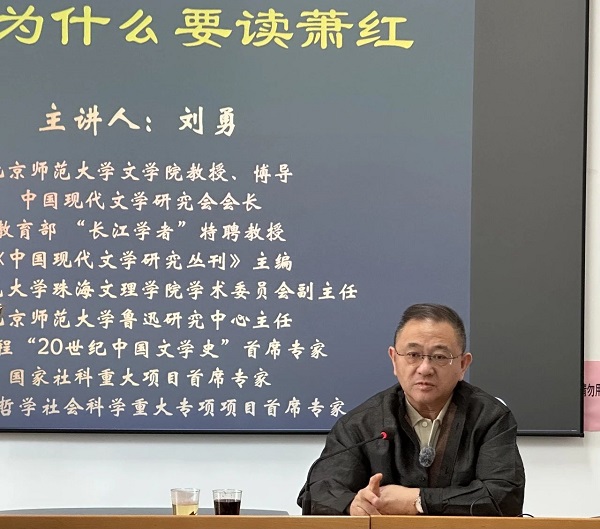

2025年4月17日,魯迅手植丁香、黃刺玫百年輪回,縱放繁枝,北京魯迅博物館重裝開展后的第一場學(xué)術(shù)講座在行政樓一層會議室舉行。本年度“魯迅·左翼”系列講座第一講邀請到中國現(xiàn)代文學(xué)研究會會長、北京師范大學(xué)文學(xué)院教授劉勇先生,講題為《今天為什么要讀蕭紅?》。講座由我館副館長姜異新主持。

劉勇首先指出,雖然現(xiàn)在有影視、網(wǎng)絡(luò)、Deepseek等太多渠道可以了解蕭紅,但只有通過閱讀蕭紅的作品才能真正走近蕭紅。通過與陀思妥耶夫斯基、冰心、凌叔華、林徽因、蘇雪林、丁玲、余華等中外作家進行比較,考量人生經(jīng)歷之于作品深度與風(fēng)格的內(nèi)在關(guān)聯(lián),蕭紅文學(xué)的苦難本質(zhì)得以凸顯。蕭紅的一生沒有半個字與愛沾邊,她是一個無家可歸的人,她的每一部作品都是源自心靈、燃燒自我的創(chuàng)作。正是所歷經(jīng)的苦難轉(zhuǎn)化為對人性的觀照和對命運的沉思,使得蕭紅的作品更具震撼人心的力量。當(dāng)今閱讀蕭紅的意義,就在于去理解蕭紅的苦難和命運,思考文學(xué)人生的命運與共。

作為魯迅扶植的左翼文學(xué)青年,劉勇特別分析了蕭紅與魯迅的關(guān)系,肯定兩人的精神相通,這主要體現(xiàn)在生死觀的高度契合。蕭紅的《生死場》一書在魯迅的支持和幫助下出版,并由魯迅親自作序。魯迅對作品的青睞正在于作品中生與死的搏擊,正如其所說“北方人民的對于生的堅強,對于死的掙扎,卻往往已經(jīng)力透紙背”。魯迅欣賞的正是蕭紅的那緊接地氣、直達人心的沖擊力與野性的生命力。蕭紅所追問的如何面對生的艱難與死的無可回避,如何在民族危亡的關(guān)鍵時刻自處,如何在苦痛中不毀棄生的信念,延續(xù)了魯迅的生存命題,并綿延至當(dāng)代作家余華的生命書寫。

《呼蘭河傳》成為蕭紅的詩性故鄉(xiāng),這部隨性而作的長篇小說在蕭紅人生的最后階段完成于香港,原生態(tài)的語言流露出蕭紅對故鄉(xiāng)的強烈思念。正如魯迅筆下的三味書屋,蕭紅也多次描繪故鄉(xiāng)童年的后花園,這一重要的文學(xué)空間不僅濃縮了作者個人的童年記憶,更成為中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)的精神園地。而絕筆之作《小城三月》更成為蕭紅最經(jīng)典最深刻的精神傳記,雖為短制,卻敘事從容、情感溫婉,將蕭紅的一生與小說的節(jié)奏緊密結(jié)合在了一起。敘事節(jié)奏的突然變化,不僅暗示了主人公命運的轉(zhuǎn)折,也是蕭紅人生的隱喻和生命悲劇的象征。

姜異新分享了對本次講座的心得,特別強調(diào)其中的比較研究方法,縱橫凌云,將大眾文化與文學(xué)經(jīng)典、女性作家與男性作家、中國作家與外國作家、現(xiàn)代作家與當(dāng)代作家,以及女性作家之間、作家故居之間進行細密勾連,成為本次講座最具啟發(fā)意義的部分。講座在同時代的橫向類比中辨析蕭紅與其他女性作家的寫作觀差異,反思中外作家苦難意識的關(guān)聯(lián);在新文學(xué)史的縱向整合中梳理由現(xiàn)代到當(dāng)代的苦難書寫變遷,展現(xiàn)了講者廣闊的思想視域。而講座中提及的郭沫若、蕭紅等多位作家故居,與“文藝青年的圣地”——西三條21號北京魯迅舊居永續(xù)相同的精神脈動,提示我們文學(xué)研究與作家故居保護之間仍有可拓寬的思考空間和潛在的學(xué)術(shù)生長點。

六十余位觀眾趕來聆聽講座,多位聽眾分別就如何用文學(xué)之眼看取作家、看取人生等問題向劉勇老師提問,劉勇老師一一作了詳細解答,現(xiàn)場氣氛活躍,響應(yīng)熱烈,講座取得圓滿成功。

以下為本次講座視頻(精編版)。

0

+1

0

+1